KAT_A_11, 2025/26, Paloma Varga Weisz, Knapp an der Grenze

KAT_A-Award, 2025/26, Juergen Staack, Unserdeutsch

Kuratorin: Susanne Kleine

22. März 2026

Paloma Varga Weisz,

Knapp an der GrenzePaloma Varga Weisz’ Werke entführen uns in eine Welt der Poesie des Unperfekten – in handwerklich perfekter Ausführung. Es ist eine Welt der Fragilität und Verletzlichkeit, der ästhetischen Kraft von Uneindeutigkeit und der Hybridität; latent Verstecktes, Angedeutetes, Verdrängtes oder Unausgesprochenes werden in der Schwebe gehalten. Und auf den zweiten Blick offenbart sich neben melancholischen Momenten oft ein feiner, subtiler Humor.

Ausgestellte Künstler*innen

Ihre Arbeiten sind geprägt von narrativer Dichte, poetischer Vielschichtigkeit und feiner Intuition. Sie eröffnen assoziative Räume, wecken Erinnerungen, evozieren Bekanntes und irritieren zugleich durch manch ungewohnte Darstellung. Aber gerade diese ‚Unstimmigkeiten‘ oder skizzierten Verletzlichkeiten öffnen uns für Toleranz gegenüber dem Anderen, dem Fremden. Es ist ihr charmantes, humorvolles und liebevolles Spiel mit Realität, Surrealem und Fiktion – am Rande unserer Sehgewohnheiten und knapp an den Grenzen des Gelernten, Normierten und von Konventionen, womit sie essenzielle Inhalte visualisiert.

Subjektive, biografisch geprägte Erinnerungen fungieren in ihrer Kunst nicht als bloße Selbstreflexion, sondern werden in die künstlerische Gegenwart überführt und werfen zugleich Fragen an unsere eigene Erinnerung und deren Konnotationen auf. Ihre Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen und Installationen spielen mit dem Vertrauten und dem Befremdlichen, und die fein austarierte Balance zwischen realer und surrealer Darstellung verleiht ihrem Werk eine besondere Intensität und Sensibilität.

Die handwerkliche Präzision, die Paloma Varga Weisz’ Werk durchzieht – unaufgeregt ‚analog‘ in einer Zeit der vielfältigsten digitalen Möglichkeiten –, wurzelt in einer langen Tradition: zum einen in der frühen Prägung durch ihren Vater, den Künstler Ferenc Varga Weisz, zum anderen in ihrer Ausbildung in der Holzbildhauerei. Dieses tief verankerte Können ermöglicht es ihr seit vielen Jahren, das Handwerk nicht nur souverän zu beherrschen, sondern es bewusst zu hinterfragen, zu transformieren und spielerisch zu unterlaufen.

Varga Weisz bewegt sich mit großer Sensibilität an den Übergängen – knapp an der Grenze – zwischen ikonografischen und handwerklichen Traditionen und individuellem Erbe einerseits sowie gegenwärtiger künstlerischer Praxis und zeitgenössischer Relevanz andererseits. Gerade in diesem Spannungsfeld entfaltet sich die besondere Kraft ihrer Arbeiten: Sie verhandeln Erinnerung und Geschichte nicht retrospektiv, sondern als offene, lebendige und relevante Prozesse.

KAT_A-Award, 2025/26

Juergen Staack, Unserdeutsch

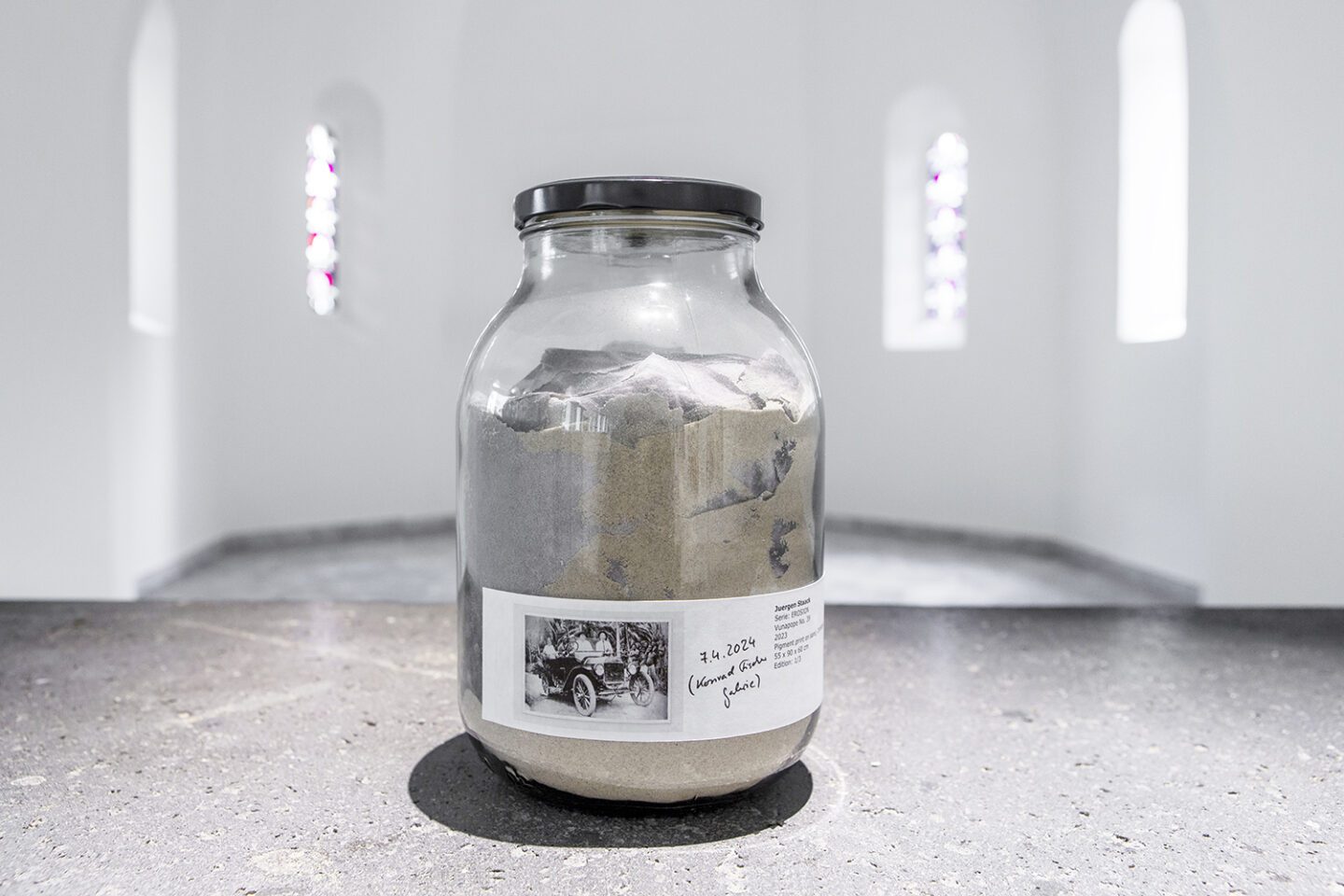

Fragen der Wahrnehmung, Untersuchungen von Bilden und Sprachen sowie Reflexionen über Identität durchziehen das konzeptuelle Werk von Juergen Staack. Vergänglichkeit, Instabilität, Transformationen und die Fluidität von Bildern und Sprachen sind ebenfalls Themen in seiner künstlerischen Praxis. Seine Installationen eröffnen Assoziationsräume, denen verschiedene Querverweise und Referenzen zugrunde liegen. Seine Arbeiten fordern uns heraus, unsere eigenen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster zu hinterfragen – und machen uns bewusst, wie sehr unsere Vorstellungen von Realität medial vermittelt und kulturell geformt sind.

Die Auseinandersetzung mit Sprache – auch als ‚Porträt‘ einer Person und Identität einer Kultur – und ihre Transformationen führt Juergen Staack seit 2008 zur Suche nach ungewöhnlichen und auch verschwindenden Sprachen. Sprache ist ein komplexes System und das grundlegende Werkzeug für Kommunikation von Emotionen und Informationen. Sie dient dem Verständnis sowohl der eigenen Kultur und Gesellschaft als auch der anderer.

Inspiriert von einer Dokumentarserie über ein Forscherteam zur ihm unbekannten Sprache UNSERDEUTSCH begann Staack 2022 eine sehr komplexe Spurensuche – auch aus einer inneren Verpflichtung heraus, sich den Optionen der eigenen Sprache zu widmen und (im weitersten Sinne) sichtbar zu machen. Er reiste nach Ozeanien, in den Pazifik, nach Papua-Neuguinea (flächenmäßig der drittgrößte Inselstaat der Welt), um die Unserdeutsch-Sprache kennenzulernen, um die verbleibenden Nutzer*innen (heute geschätzt auf 70 Personen) zu porträtieren und um sich mit dem unheilvollen Thema deutscher Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen.

Neben der inhaltlichen, historischen Dimension sensibilisiert der Künstler uns für die Instabilität von Bildern/Abbildern (und ihrem oft zugesprochenen Wahrheitsanspruch) – Veränderung, Transformation und das Verschwinden von Bild (und Sprache) wird in der Ausstellung subtil dargestellt.